私は「ドレミファソラシドが弾けて何かいいことあるの?」とウクレレを始めた当初からずっと疑問でした。

弾き語りのときには、コード表通りに押さえられればそれでよいですし、ソロ演奏のときには、TAB譜通りに弾けば何も問題はないですよね。

ドレミファソラシドを意識しなくても、やりたいことはできるのです。

目次

ドレミを覚えると何が嬉しいのか

私が考える「ドレミを覚えて嬉しいこと」、それは以下の2つです。- アドリブ・即興演奏ができるようになる

- 好きな曲を聞いてそれをウクレレで再現(耳コピ)+アレンジができるようになる

ドレミの覚え方

では早速、ドレミを覚えましょう!

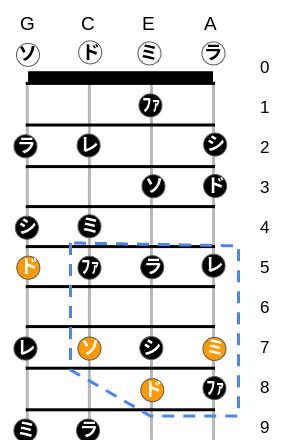

これをそのまま覚えるのは結構つらいですよね。もちろんある程度は頑張って覚えなければいけないんですが、やみくもに覚えてもそのうち忘れてしまいますので、実践で役立つ忘れにくい覚え方を紹介します。

コードとセットで覚えよう

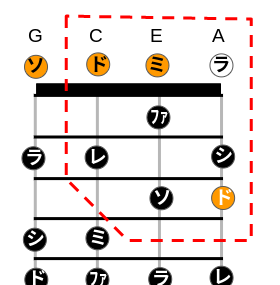

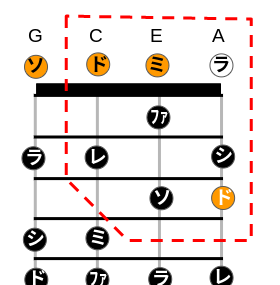

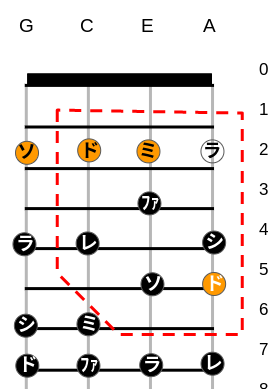

ドレミはコードとセットで覚えるとお得です。ドレミを覚える際には、コードを指板に浮かべてください。理由は後述します。Cコードのドレミ

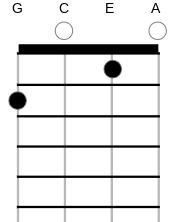

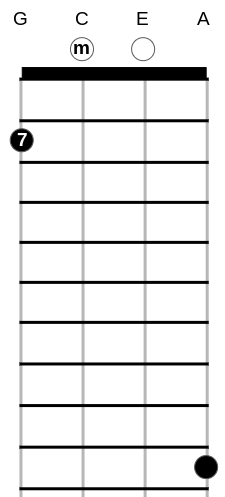

Cコードを思い出してください。

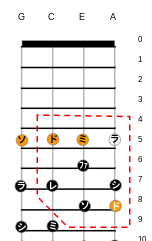

Fコードのドレミ

Fコードは以下です。

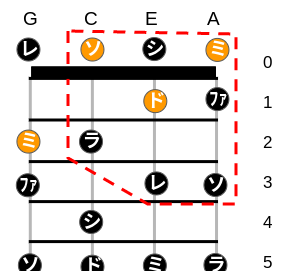

まとめて見てみる

この2つをまとめてみると、下の図になります。

コードとセットで覚えてお得なこと

覚え方は以上です。これより先は、お得だと思うことを紹介します。また、一部音楽理論の知識が必要になるため、わからない方は以下の事前知識を身につけてから読むことをおすすめします。

- キーとスケール

- ダイアトニックコード

移調が簡単にできる

ウクレレやギターのメリットの一つは、移調が簡単であることだと考えています。移調というのは、カラオケでもあるキーの高さの変更みたいなものですね。 ハ長調(key=C)で演奏してよ、とバンド仲間に言われたら

では、二長調(Key=D)で演奏してよ、とバンド仲間に言われたらどうしますか。

そのとき、ウクレレでは簡単です。

では、Key=Fで弾いて欲しいと言われたら、どうしますか。Key=Dでずらしたときは2つのずらしで済みますが、同じ考えでずらそうとすると、5つもずらさないといけません。

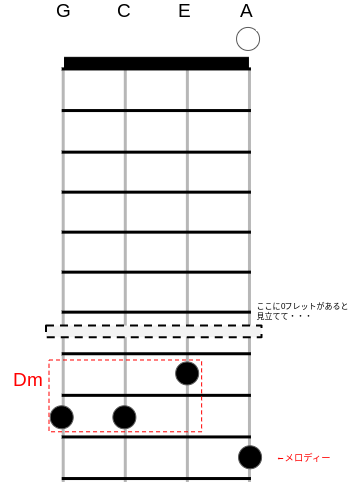

そこで、Fコードで覚えたドレミを導入して、フレットのずらしの位置をリセットできます。Fコードで覚えたドレミを0フレット目に持ってくると、Key=Fでのもう一つのドレミとしてセットできます。

ハイポジションで自分が鳴らしたいコードを導き出せる

コードとセットで覚えておくと、瞬時にハイポジション(高い音が出るポジション)で自分が鳴らしたいコードの押さえ方を導き出すことができます。これはアドリブ演奏のときに便利です。以下の記事で鳴らしたいドレミを瞬時に押さえられる重要性を書きました。

ドレミを覚えればメロディー(単音)を瞬時に鳴らすことができますが、メロディーに合ったコードも瞬時に鳴らせられると演奏の幅が広がります。

記憶するコードの数を省略することもできます。

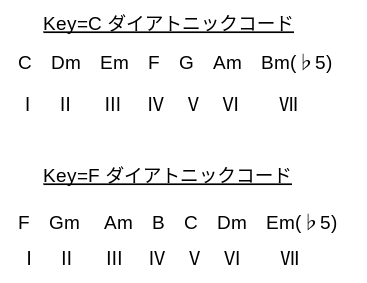

ただしこれには、CメジャースケールとFメジャースケールのダイアトニックコードを覚えておく必要があります。いえ、活用するには覚えておく以上に、ある程度それぞれのダイアトニックコードに慣れておく必要があると思います。

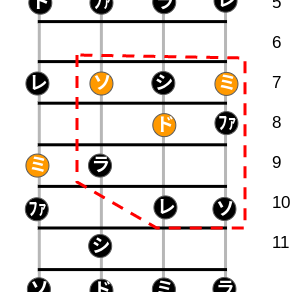

このとき、Key=CでのAmコードは、Key=FではDmが同じ役割のコードであるという知識 (ダイアトニックコードで6番目という点で同じ)があれば、以下のようにすぐに10フレット近くのAmが分かります。

先程Fコードと一緒にドレミを覚えたときと同じように、7フレットに0フレット目があるように見立ててDmを以下のように押さえます。

つまり、ハイポジションに入った途端に頭をKey=Fに切り替えることができれば、ハイポジションで鳴らしたいコードを鳴らすことができます。

物足りない方へ

CコードのドレミとFコードのドレミを紹介しました。

Gコードと一緒に覚えるドレミ

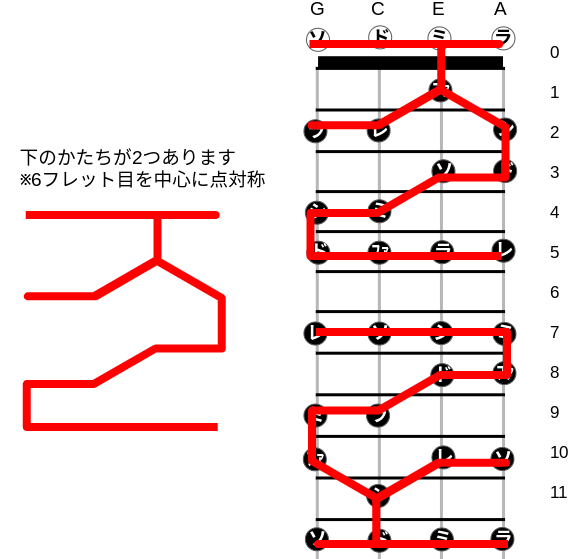

赤点線の空間が2つありますが、その間にまだ覚えていない部分がありますね。赤点線を少し拡大して覚えてしまってもいいですが、Gコードと一緒に覚えるのもありではと思います。

12フレット目以降は・・・

12フレット目は、左から「ソドミラ」ですね。これは、0フレット目と同じです。つまり、12フレット目以降は覚えた箇所の繰り返しになります。対称形が面白い

下のように点対称です。一つはくるっと回転させてます。面白い。

まとめ

正直、ドレミを覚えても直接それが「役立った!」と感じるシーンに遭遇することは少ないのではないかなと思います・・・。ただし、コードと合わせて覚えることで、ウクレレでのドレミの仕組みの理解やコードとドレミの関係性を紐解く鍵となったのは事実です。

是非、ドレミを覚える際はコードと合わせて記憶してください!