目次

スケールってなに

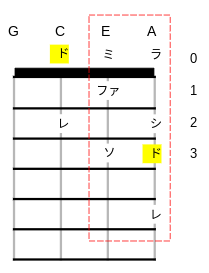

スケールってご存知ですか。音楽的に厳密に説明すると、分かりにくくなってしまうので、スケールの中のメジャースケールという世界に絞って説明します。例を挙げます。以下はCメジャースケールのドレミです。

スケールを理解して練習すればいいことだらけ

弾きたい曲のTAB譜があり、それを忠実になぞれば、弾きたい曲を弾くことができます。 ただし、その曲のスケールが何かをしっかり押さえて取り組むだけで、いいことがたくさんあります。- ハイポジションのコードが自動的に覚えられる。

- 過去おぼえた曲が同じスケールであれば、似たようなコード・押さえ方がたくさん出てくるので応用させられる。

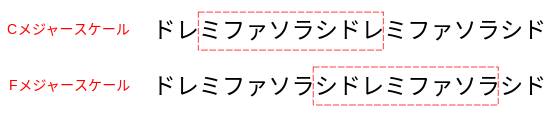

Cメジャースケール

Fメジャースケール

Gメジャースケール

スケールの見分け方

スケールは五線譜で見分けることができます。 Cメジャースケールは以下です。

スケールが同じだと和音構成のパターンが見えてくる

例えばCメジャースケールのソロ演奏曲をいくつか練習していると、曲は違えど、その中に登場する和音とその使い方が共通していることに気づきます。編曲者が同じだと、その傾向がより強くなります。そのため、同じスケールの曲を練習していると、TAB譜がなくても「この雰囲気を出したいメロディパートだから和音構成はこの押さえ方かな」という当たりがつくようになってきます。

そのため、最初は同じメジャースケールの曲を練習するのがオススメです。

教則本ではCメジャースケールで書かれたTAB譜が多いので、Cメジャースケールの達人となったら、FメジャースケールまたはGメジャースケールどちらかの曲にチャレンジしていくのがいいと思います。

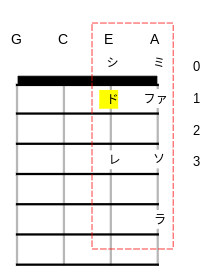

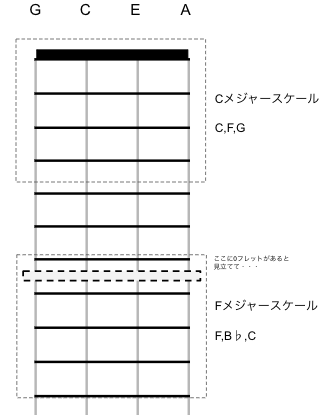

CメジャースケールとFメジャースケールを比べてみる

まずCメジャースケールのドレミを見てください。

曲によって、どちらが赤点線枠に収めやすいかは変わってくるため、Cメジャースケールが弾きやすいもの、Fメジャースケールが弾きやすいもの、曲によって使い分けられていることがあります。

ハイポジションとスケールの関係

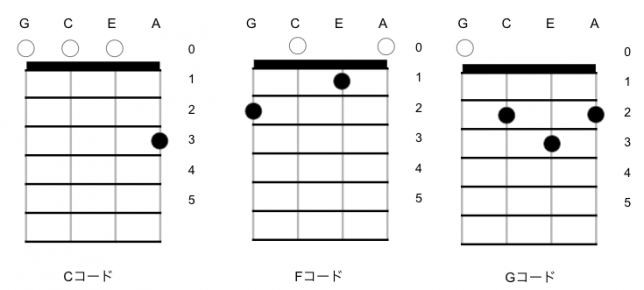

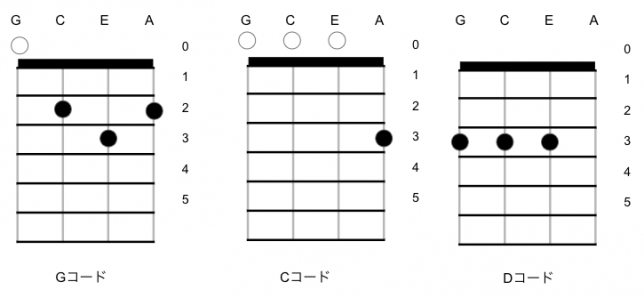

ウクレレを始めると、ほとんどの人はC,F,Gコードを覚えると思います。最初に覚える基本コードですね。これはCメジャースケールの基本コードになっていて、いわばCメジャースケール三銃士です。Cコードは落ち着く・・・そのまま曲が終わっても違和感ない、Gコードは不安定でCに戻りたい・・・というふうにそれぞれ響きの役割が決まっています。

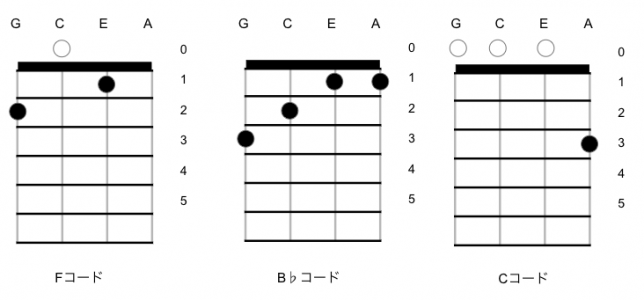

Fメジャースケールの世界でいうC,F,Gコードは、役割の並びそのままにF,B♭,Cコードになります。例えば、CメジャースケールでいうGコードはFメジャースケールでは、CコードがGと同じ役割を担ってます。

それぞれの世界の三銃士を並べてみます。

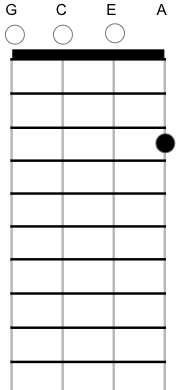

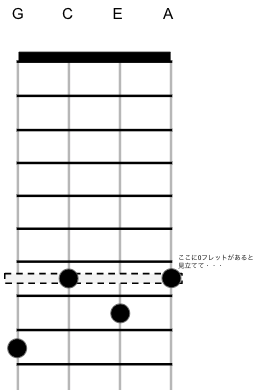

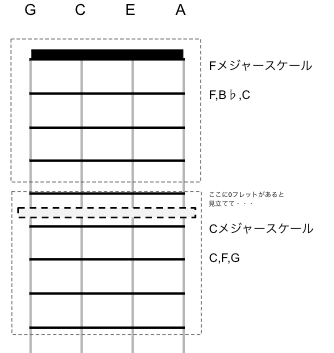

ではハイポジションのCコードは分かりますでしょうか。それは、Fメジャースケールの押さえ方を知っていれば簡単に割り出すことができます。

つまり、Cメジャースケールの曲を弾いている際に、ハイポジションを弾きたい場合は、Fメジャースケールをそこに思い出すことができれば、弾くことができるようになります。

Fメジャースケールの曲を弾いている場合は、以下になります。

メジャースケールごとにまとめると以下になります。

| 0フレット目 | 5フレット目 | 7フレット目 | 10フレット目 | 12フレット目 |

| Cメジャー | Gメジャー | Fメジャー | – | Cメジャー |

| Fメジャー | Cメジャー | – | – | Fメジャー |

| Gメジャー | – | Cメジャー | – | Gメジャー |

ウクレレ 購入当初、5フレット目、7フレット目の位置が分かりやすいようにあるのかな・・・と漠然と思っていたのですが、もはやこのためにポジションマークがあるんじゃないかと最近は思っています・・。10フレット目は謎です。

12フレット目は循環します。一周回って0フレット目のメジャースケールに戻ります。

まとめ

ウクレレにおけるメジャースケールの関係性についてまとめてみました。上記のことを理解し、Cメジャースケールに加えて、FメジャースケールまたはGメジャースケールどちらかが体に馴染んでくると、ウクレレのネックが狭く感じるようになります。

ちなみにCメジャースケールを覚えた後に、Fメジャースケールを覚えるか、Gメジャースケールを覚えるかは好みの問題だと思うので、持っているTAB譜集を見て多い方を選んだり、響きの印象も違うので好きな方を選べばいいと思います。

(おまけ)マイナースケール

メジャースケールという世界以外にも、マイナースケールというものもあります。これはメジャースケールより暗い雰囲気の曲によく使われます。 ウクレレでは、GマイナースケールとBマイナースケールの譜面をよく見かけます。

これは、GマイナースケールがFメジャースケールと構成が似ており、BマイナースケールがGメジャースケールと構成が似ているためだと思われます。

その関係性も意識しながら取り組んでみると効率的な上達ができると思います。